|

प्रस्तुत विवरण १९८१ से १९८६ के मध्य किये गये

अध्धयन पर आधारित है।

लोक कला कि परम्परा जीवित क्यों है?

अतीत के लंबे गलियारे को पार करती हुई

वर्तमान में अपना समकालीन औचित्य पाते हुए वह भविष्य

में बनी रहेगी, ऐसी उम्मीद हम किस आधार पर करते हैं। निश्चय ही भावहीन सिक्के के बल पर चलने

वाला बाजार इसका आधार नहीं होता

बल्कि उस समाज में परम्परा से संबंधित प्रचलित धार्मिक,

सामाजिक विश्वास होते हैं। ये विश्वास ही

लोक कला की जमीन है। समय समय पर कल्पनाशील

लोक कलाकारों द्वारा कलापों में मर्यादित

रुप से संवर्धन से वह उसी प्रकार पुष्ट होती है, जैसे

वट वृक्ष की शाखाओं से निकली स्तंभमूल उसे अतिरिक्त बल देती है।

लेकिन यदि हम पौधे को उसकी जमीन

से उखाड़ हवा में लटका दे और उसमें काद पानी डालें तो क्यो वह फल

फूल सकेगा। लोक आदिवासी कला के

साथ यही हो रहा है। उसकी कलमें उसके गृह अंचलों

से काटकर नगरों में रोपी जा रही है जिन पौधों की खुली

उन्मुक्त जमींन और हवा चाहिये, उन्हें कण्डीझण्ड

वातावरण में सजाए जाने वाले गमले

में रोपा जा रहा है।

लोक आदिवासी कला के अनेक ऐसे आंचलिक

रुप हैं जिन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसीलिये

वे बदलते सामाजिक परिवेश में अपने आपको जीवित

बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं ऐसी ही कठिनाई आज ग्वालियर की स्थानीय चित्रकारी परम्परा के

समक्ष है। ग्वालियर की चितेरा जाति द्वारा की जाने

वाली यह चित्रण कला न तो आज पूर्णत:

लोक कला की श्रेणी में रखी जा सकती है और न ही उसे

शास्रीय चित्रण पद्धति कहा जा सकता है। उसका

वर्तमान स्वरुप तो प्राचीन ग्वालियर कलम का एक अपभ्रंश

अथवा बिगड़ा हुआ व्यवसायिक रुप प्रतीत होता है। वह

शास्रीय कला और लोक कला के बीच

संक्रमण कि स्थिति में दिखती है, जिसमें

रेखा और आकृति पर अब भी शास्रीय कला की जकड़ अपने निम्नतम

रुप में विद्यमान है।

ग्वालियर के किसी भी बाजार या

मुहल्ले में, चौड़ी सड़क या संकरी गलियों के घरों की दीवारों पर

बेलबूटे, देवी देवताओं के चित्र या कोई

शुभ आकृतियाँ जरुर देखने को मिल जायेगी।

यदि किसी घर में हाल ही में विवाह या कोई

शुभ कार्य हुआ हो तो उस घर की शोभा निराली ही होगी। चित्रों

में लगे चटकीले रंग, द्वार पर बने गणेश, ग्वालिने, घोड़े, गुलदस्ते दूर

से ही ध्यान आकर्षित करते हैं। मकान चाहे पक्का हो या टूटी

फूटी पाटौर, लेकिन चित्रांकन में कोई अंतर नहीं होता, वह दोनों जगह

सुन्दरता बढ़ाता है। बाजारों में भी

बनियों की दुकानों में लक्ष्मीजी, गणेशजी आदि के चित्र आधी दीवार जरुर घेरते हैं। दाल

बाजार की तो कोई दुकान ऐसी न होगी, जहाँ

ये चित्र न बने हो अन्य बाजारों और यहाँ तक की दूध की डेयरी तक के चित्र

भी चित्रांकन धर्मप्रेमी जनता खूब करवाती है।

फूल बाग के पास स्थित मरीमाता का

मंदिर मैने देखा। मंदिर की लगभग बारह

फुट ऊँची बाहरी दीवार पर विशाल काली

माँ का चित्र बना हुआ था। मंदिर की अंदरुनी दीवारों पर भैरव, दुर्गा,

शंकर पार्वती, कृष्ण लीला ने अनेक चित्र

बने हुए है। बीच में देवी की प्रतिमा

रखी है। चन्द्रबदनी के नाके पर बना देवी का

मंदिर ऐसी ही दूसरा मंदिर है, वहाँ

मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर सिंह पर सवार दुर्गा चित्रित है। आमतौर पर पशु और मनुष्य आकृतियों के चेहरे एक चश्मी

बनाये जाते है पर यहाँ बने सिहों के चेहरे

सामने की ओर है। चित्र लगभग दस

फुट ऊँचे हैं। मंदिर के अंदर देवी के विविध

रुप और उनके सेवक काल भैरव की

लीला का चित्रांकन किया गया है। चित्रकारी के

ये सारे काम चितेरा जाति के लोगों द्वारा किए जाते हैं। जिनका एक पूरा मौहल्ला यहां

माधवगंज के पास आबाद है। यह चितेरा ओली के नाम

से जाना जाता है।

ग्वालियर चितेरों की जाति कुंशवाह कांछी है। चित्रकारी का काम

सीखने के कारण ये चितेरा कहलाये। कहा जाता है कि महाराष्ट्र

से आये एक व्यक्ति से इनके पूर्वजों ने झांसी

में चित्रकारी का काम सीखा। ओरछा के

मंदिरों के निर्माण के समय इन्हें

बुलाया गया तो, इन्होंने अपनी चित्रकारी

से उन्हें अमर बना दिया। दतिया के राजा ने

भी इन्हें बुलाया था। दतिया में ही

माधव महाराज से पहले वाले मनकौजी महाराज इनके चित्रण

से प्रभावित होकर इन्हें ग्वालियर

ले आए। यहां सबसे पहले इन्होंने

महलों में काम किया फिर छतरियों तथा

मंदिरों में। जयविलास मंडल के दरबार हाल तथा मोतीमहल की छत व दीवारों पर इनका काम आज

भी मौजूद है।

इन लोगों से रुई धुनने वाली कड़ेरा जाति के

व्यक्ति ने भी काम सीखा वास्तव में चितेरों

में जाति के व्यक्ति ने भी काम सीखा वास्तव

में चितेरों में जाति का कोई बंधन नहीं है। केवल कला का

बंधन होता है। जो अच्छा काम करता है वही चितेरा है।

ये लोग मानते हैं कि वास्तव में यह औरतों की कला है। पहले औरतें घरों

में श्रवण कुमार, अहोई अष्टमी आदि के चित्र

बनाती थी, उन्हीं से चितेरों ने कला

सीखी और इसे आगे बढ़ाया।

कुशल चितेरे कन्हैयालाल बताते हैं कि

उनके बाबा और पिता महल के बैतनिक चित्रकार थे। महल की ओर से बारह महीने काम चलता था।

वे रात दिन काम करते थे। महल की ओर से बारहों महीने काम चलता था।

वे रात दिन काम करते थे। ज्यादातर काम छतों

में करवाया जाता था। आजकल की तरह विवाह के अवसर पर घरों

में जाकर चित्र नहीं बनाते थे। नीच या गरीब

लोगों के घर चित्र बनाने की मनाही

थी। परंतु बनियों के यहां काम करने की छूट

मिल जाती थी। वे लोग विवाह आदि के अवसर पर महल

से हाथी, घोड़े किराए पर लाते थे और उसी के

साथ चितेरों को भी मांग लाते थे। कई रईस

लोग भी इन्हें महल से आज्ञा लेकर अपने यहां चित्र

बनाने के लिए बुलवा लेते थे। उस समय घर

बड़े बड़े थे, इसलिये काम खूब था। परंतु अब दुकाने बहुत हो गई और जगह

बची नहीं है, इसलिये काम बहुत घट गया है। पहले घरों

में चारों दीवारों पर रास मंडल

बड़ी बड़ी दीवारों पर फौज फाटा, हाथी घोड़े आदि

बनाए जाते थे। कृष्ण लीलाओं पर जयपुर

में भी इन्होंने काम किया है। ग्वालियर के ही कुछ चितेरे

शिवपुरी, कानपुर तथा लखनऊ चले गए।

शिवपुरी में भी पहले ठीक ठाक काम चल जाता था, पर अब यह काम खत्म

सा हो गया है।

पहले ये लोग दीवाली के अवसर पर

लक्ष्मीजी के पन्ने बनाकर खूब बेचा करते थे। एक एक चितेरा चार-चार हजार चित्र तक

बनाकर बेच लेता था। पन्नों पर शुद्ध

सोने का काम होता था। इसी प्रकार जन्म अष्टमी के पन्ने

बनाकर बेचे जाते थे। जन्म अष्टमी के पन्नों की

बिक्री पहले बहुत ज्यादा थी अब छपे हुए पन्ने

बिकने से काम ठप्प हो गया। आखातीज के अवसर पर

लड़कियाँ अब गुड्डे गुड़ियां का विवाह

रचाती थी, तो चितेरों की औरतें विचित्र डोले, पालकी

बनाकर बेचती थी। संक्रान्त के अवसर पर कागज की चित्रित गाड़ी

बनाई जाती थी। इसमें डिब्बे और पकवान

रखकर डोला में गुड्डे को बैठाकर

लड़कियाँ बारात ले जाती थी और पालकी

में गुड़िया का बहू बनाकर विदा कराके

लाती थी लड़कियों के पढ़ लिख जाने पर इस प्रकार के खेल अब नहीं होते।

वली

बादशाह यद्यपि

मुसलमानों में व्यक्ति चित्र बनाना

निषेध होता है किन्तु चितेरे अनेक

वली स्थानों पर उनके चित्र बना देते

हैं।

लोग पहले पूरी पूरी दीवार पर करवा चौथ

बनवाते थे। करवा चौथ में बनने वाली आकृतियाँ हैं - बहू,

बेटे, टौपड़, सास, बहू, बच्चे, चन्द्रमा,

सूरज, हाथ के छापे, चेंटी चेंटा, आदि कुल

मिलाकर उसमें चौसठ चरित्र बनाये जाते है। इनमें

से एक भी छूटने पर चित्र पूरा नहीं माना जाता। पुर्खों? के जमाने

से ही वे चौसठ चित्र बनाते चले आ रहे हैं। पर अब

लोग छपे हुए चित्र बाजार से खरीद

लाते हैं।

इस तरह इन चित्रकारों की आजीविका पर

संकट खड़ा हो गया है। जिनके पूर्वज

सपाट दिवारों पर रंग और रुप की पूरी दुनिया आबाद कर देते थे,

वे आज अपना पेट पालने और अपने को

उजड़ने से बचाने के लिये दीवारों पर चूना पोत रहे है। सिंधिया

वंश के लोग भी पुर्खों? द्वारा ग्वालियर

में बसाए इन पारम्परिक कलाकारों पर न नहीं डालते।

वे जय विलास पैलेस म्यूजियम में इस कला को

सुरक्षित रखतावे हैं परंतु इस कला परंपरा को जीवित

रखने के लिए प्रयास करते नहीं दिखते।

सरकार ने अवश्य दो साल पहले चित्रकारों के

बच्चों को छात्रवृत्ति कर दी है।

एक समय माधवगंज की एक गली चितेरों के परिवारों से आबाद थी करीब डेढ़

सौ चितेरे परिवार वहां रहते थे। उसी

समय से मुहल्ला "चितेरा ओली" के नाम

से जाना जाता है। अब यहाँ मुश्किल

से दस बारह परिवार बचे हैं जो चितेरों का काम करते हैं। इस

समय का सबसे अच्छा चितेरा चेतराम अभी हाल ही

में मरा है। वह अपनी पेंशन हेतु भोपाल तक हो आया परंतु उसे कुछ नहीं

मिला। परिवार ग्वालियर में है एक

मुरार में भी रहता है। कुल मिलाकर दस परिवार होंगे। जिनमें २०-२२ चित्रकार होंगे। परंतु अब कला खत्म हो रही है। अधिकांश चितेरे कुम्हारों के यहां गणपति की

मूर्तियां रंगने जाते हैं, कुछ ने स्वयं ही गणपति की

मूर्तियां बनाकर बेचना शुरु कर दिया है। पहले ग्वालियर के खिलौने

बनाने वाले कुम्हार खिलौना रंगना नहीं

मानते थे, तब उनका यह काम नौसिखिए चितेरे करते थे। इसी प्रकार

सावन की मटकियां भी चितेरे ही चित्रित करते हैं,

वे इन पर देवी देवता, धार्मिक चित्र,

समधी समधन बेलबूटे आदि बनाते थे। जब

लड़की ससुराल या मायके जाती थी तो ऐसी

मटकी में मिठाई पकवान आदि भरकर उसके

साथ भेजे जाते

थे।

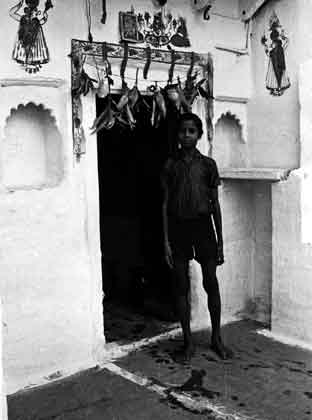

चितेरों

द्वारा विवाह के समय द्वार पर

बनाऐ जाने वाले चित्र

दीवार पर, खिलौनों पर, कागज पर और

लकड़ी पर लगाये जाने वाले रंग अलग अलग होते है। दीवार पर

लगाये जाने वाले रंग पहले तो घर

में ही बनाते थे, पर अब रंगरेज से

ले आते हैं। घर पर टेसू या घोले के

फूल से पीला और लाल रंग बन जाता था।

फूलों के घोल में नील मिल देने से हरा

रगं तैयार हो जाता है। सफेद रंग खड़िया चाक

में बनता था। गोहरा पत्थर को घिस कर गहरा

सफेद रंग बनाते थे। गोहरा पत्थर बाहर

से मंगाया जाता था। दीवार पर रंग पक्का करने के

लिये खेर का गोंद मिलाया जाता था। ओरछा तथा कोरेश्वर के

मंदिरों में रंग घुटाई करके बनाये गये

रंग हैं। अब दीवारों पर चित्रण के

लिये बाजार मिट्टी के रंग प्रयोग किये जाते हैं। हरा और गुलाबी

सबसे ज्याद इस्तेमाल होता है। दीवार पर काम करने के

लिये वेसुर्खी नील, पेवड़ी, काम में

ली जाती है। कपड़ों के पर्दों पर काम करने के

लिये इसमें व्हाइटिंग या जिंक आक्साइड का पावडर

मिलाते है। लकड़ी पर काम करने के

लिये गंधक बरोजा का प्रयोग करना पड़ता है। परंतु अब गंधक

बरोजे के रंग कोई नहीं बनाता

बल्कि बाजार से एनाकलपेंट ले आते हैं।

मुरार के एक जैन मंदिर में पंद्रह वर्ष पहले गंधक

बरोजे के रंग किये जाते थे, जो आज

भी कांच की तरह चमकते हैं। सोने के

रंग और गंधक के रंगों का काम अब केवल कुछ ही चितेरे जानते हैं। इनका काम नहीं होने

से नई पीढ़ी के चितेरे नहीं सीख पा रहे हैं।

सोने का काम सोने के वर्क लगाकर किया जाता है, परंतु उसका

वर्क चिपकाना ही सबसे कठिन काम है।

बारीक काम के लिये गिलहरी की पूंछ के

बालों के ब्रश तथा मोटे काम के लिये

बकरे की पूंछ के बालों के ब्रश बनाये जाते हैं।

कन्हैयालाल कहते है, काम ग्राहक की

मांग के अनुसार शुरु किया जाता है। जैसे किसी के घर गणेशजी

बनाना है तो सबसे पहले हम गुलाबी ब्रश उठाएंगे गुलाबी के

बाद पीला, फिर लाल, फिर हरे रंग का ब्रश और अंत

में काले रंग का ब्रश उठाकर आउट लाइन करके आंख, नाक

बना दी जाती है। कोई विशेष चित्र

बनाना हो तो रंग योजनाये बदली जाती है। चित्र के स्थान पर

भी रंग योजना निर्भर करती है।

भैरव

चितेरों में बालक को दस बारह वर्ष की उम्र

से किसी कुशल चितेरे का शिष्य यत्व ग्रहण करा दिया जाता है।

साल दो साल में वह काम सीख जाता है।

लेकिन अब परंपरागत विधियों और आकृतियों का पूरा ज्ञान होने के पहले ही

शिक्षा अधूरी छुड़वा देने से यह परंपरा नष्ट हो रही है।

चित्र बनाने का काम आजकल केवल पुरुष ही करते हैं। परंतु कुछ

समय पहले यह काम झांसी में दो स्रियां

भी करती थी। उनमें से एक धन्नोबाई बहुत प्रसिद्ध चितेरी थी। किन्तु

वे दोनों मर चुकी है और उनके बाद किसी औरत ने यह काम नही

सीखा। औरतों का यह काम करना बुरा नहीं

माना जाता परंतु घर घर जाकर काम करना औरतों के

लिये कठिन होता है। अखातीज पर डोला पालकी

या शादी के बंदनवार औरतें ही बनाती है। महाराष्ट्रीयनों

में विवाह के अवसर पर दूल्हे का मुकुट "मंडोली" और दुल्हन का

मुकुट "आसंग" भी यही बनाते है। पहले ग्वालियर के चितेरों का अधिकांश काम महाराष्ट्रीयन

लोगों के लिये ही होता था। क्योंकि

मराठा राज्य होने से उनकी जनसंख्या अधिक थी। चित्र

भी महाराष्ट्रीयन घरों में ही सबसे ज्यादा

बनवाए जाते थे। महाराष्ट्रीयन घर

में बनाई जाने वाली आकृतियां गणपति,

महालक्ष्मी जिनका विवाह में पूजन होता आदि है।

लड़की वाले गौरी पूजन और अंबा पूजन

बनवाते हैं जबकि लक्ष्मी पूजन लड़के

वाले बनवाते हैं। कुम्हार और मेहतर

लोग समधी समधन, पहलवान, शराब पीते हुए

लोगों के चित्र ज्यादा बनवाते हैं। इनमें दुर्गा और काली

भैरव के चित्र भी अधिक बनवाये जाते है। अब तो कुछ

लोग नेहरु, इंदिरा गांधी आदि के चित्र

बनवा लेते है। बनिया लोग समधी

समधन बनवाते है परंतु हाथी घोड़े इनमें ज्यादा

बनवाये

जाते है। ये लोग लक्ष्मी राधाकृष्ण की जोड़ी

भी खूब बनवाते है। मंदिरों की दीवारों पर सारे धार्मिक चित्र

बनते हैं।

दरबान

इतना सब होने के बावजूद चितेरों की आर्थिक

हालत बहुत खराब है। अधिकांश लोग गरीबी और

बेरोजगारी में जीवन गुजार रहे हैं।

रागमाला चित्र

ग्वालियर के मोतीमहल में बने रागमाला चित्रों के

सम्बन्ध में चितेरे कहते हैं कि इन्हें

बनाने में उनके पूर्वजों का भी योगदान रहा है।

गरुण |

![]()