सुनील कुमार झा

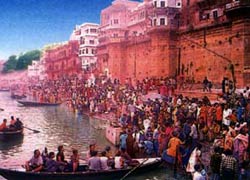

बनारस में कहावत है "सात वार नौ त्यौहार", यानी सप्ताह में दिन तो सात होते हैं पर वाराणसी में उनमें नौ त्यौहार पड़ते हैं। मौज-मजे के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है और अपनी इस प्रवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए ही बनारसियों ने अनेक त्यौहारों की कल्पनाएँ कीं। और लोग बहुत सी छुट्टियाँ मनाने के लिए बनारस वालों को नाकारा न कहें, इसलिए उन्होंने इनमें से अधिकतर त्यौहारों को भिन्न-भिन्न देवताओं के साथ जोड़ दिया। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण बनारसियों के जीवन में परिवर्तन होता चला जा रहा है फिर भी जिस प्रेम से छुट्टियाँ और त्यौहार बनारस में मनाए जाते हैं - वैसे भारत में और किसी दूसरी जगह नहीं। बनारसियों के त्यौहार का रंग भी कभी मनहूस नहीं होता। अपने थोड़े से वित्त में ही लोग हँस-खेल कर त्यौहार मना लेते हैं। बनारस के त्यौहारों के इतिहास पर अभी अधिक प्रकाश नहीं पड़ है, पर इसमें संदेह नहीं कि इनमें कुछ मेले बहुत प्राचीन होंगे। बनारस की दीवाली का तो उल्लेख जातकों में आया है और जातकों में वर्णित हस्तिपूजन का भी बाद में शायद विजया दशमी का रुप हो गया है। इन मेलों तमाशों का संबंध हम यक्षपूजा, वृक्षपूजा, देवीपूजा, कूप और नदी-पूजा तथा पौराणिक देव-देवताओं की पूजा से पाते हैं। बनारस के मेलों तमाशों में भी एक विकास क्रम है जिससे यह पता चल जाता है कि कौन-कौन से मेले प्राचीन है और कौन-कौन से मेले बनारस की भिन्न-भिन्न काल की धार्मिक प्रवृत्तियों के विकास के साथ-साथ बढ़ते गए। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के बनारस के मेलों और त्यौहारों का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। मगर इसमें बनारस के सभी धर्मों के सभी प्रकार के त्यौहारों का पूर्ण वर्णन नहीं है।

माह त्यौहार/पर्व

१. चैत्र - नवरात्र मेला, गनगौर,

रामनवमी

२. वैशाख - नरसिंह चौदस, गंगा

सप्तमी

३. जेठ - गाजी मियाँ का मेला, दशहरा, निर्जला एकादशी, स्नान

यात्रा

४. अषाढ़ - रथयात्रा, पटपरीक्षा,

शंखूधारा

५. श्रावण - वृद्धकाल मेला, दुर्गाजी का

मेला, फातमान का मेला, नागपंचमी

६. भादों - कजरी तीज, ढेला चौथ,

लोलारक छठ, वामन द्वादशी, अनंत चौदस, सोरहिया

मेला

७. कुआर (आश्वनी) - रामलीला, दुर्गामेला

८. कार्तिक - धनतेरस, नरकचौदस, दीवाली,

अन्नकूट, यमद्वितीया, कार्तिक पूर्णिमा

९. अगहन - बरना पर पियाले का

मेला, पंचकोशी मेला, लोटा भंटा, नगर प्रदक्षिणा

१०. पौष -

११. माघ - गणोशचौथ, वेदव्यास

मेला

१२. फाल्गुन - शिवरात्री, होली,

बुढ़ाव मंगल

उपर्युक्त त्यौहारों के विषय में कुछ

संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है -

१. नवरात्र मेला -

यह मेला चैत कृष्ण पक्ष में नौ दिनों तक दुर्गाकुण्ड में लगता है और इसमें पशुबलि भी होती है। नौ दिनों में एक-एक दिन भक्तगण नौ दुर्गाओं का भी दर्शन करने जाते हैं। इसमें शक नहीं कि माता की पूजा वाराणसी में प्राचीन धर्म का एक विशेष अंग थी, पर यह ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता कि नवरात्र का मेला यहाँ कब से आरम्भ हुआ। इस मेले में अब आधुनिक रुप में प्रसार एवं प्रदर्शन देखने को मिलता है। बड़े-बूढ़े, बच्चे, स्री-पुरुष सभी के मनोरंजन के कुछ न कुछ प्रदर्शित रहती है। जहाँ पूजा-पाठ अपने प्राचीन विधि विधान को ध्यान में रख कर की जाती है। वहीं मेले में बड़े-बड़े झूले आकर्षक कर्तव एवं पकवानों का विशेष रुप से प्रदर्शन रहता है। संकट-मोचन से दुर्गा कुण्ड तक अनेक नए दुकान

मेले में खुल जाते हैं।

२. गनगौर -

चैत्र माह की तृतीया को यह मेला राजमंदिर में लगता है तथा बनारस के मारवाड़ी गनगौर की सवारी निकालते हैं। यह स्पष्ट है कि बनारस में यह मेला यहाँ काफी संख्या में मारवाड़ियों के बसने पर आरम्भ हुआ।

३. रामनवमी -

रामनवमी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष नौ (९) को रामघाट पर लगता है। लोग गंगा नहाकर राम मंदिर का दर्शन करते हैं। बहुत सम्भावना है कि यह मेला १७वीं सदी में आरम्भ हुआ हो, जब तुलसीदास के संसर्ग से वाराणसी में रामभक्ति की ओर लोगों की आस्था बढ़ी। आज अनेकों घर में सम्पूर्ण रात्री रामनवमी को भजन-किर्तन एवं रामधुन होता रहता है। लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं।

४. नरसिंह चौदस -

यह मेला बड़े गणेश पर वैशाख में होता है। इस मेले की यह विशेषता है कि उसमें नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध और प्रह्मलाद की रक्षा की लाला दिखलाई जाती है।

५. गाजी मियाँ का मेला -

जेष्ठ (जेठ) माह के पहले एतवार को यह मेला बकड़िया कुंड पर होता है। यह मेला सालार मासूद की शहादत मनाने कि लिए लगता है। यह मुसलमानी मेला काफी प्राचीन है। इसे रोकने का प्रयत्न सिंकदर लोदी ने किया पर यह बना ही रहा। कुछ दिन पहले तक इस मेले में मुसलमान और छोटी कौम के हिंदू भी भाग लेते थे। इस मेले में आलम के नीचे बैठकर डफाली गाजी मियाँ की शहादत के गीत गाते हैं। स्रियाँ इस मेले में हबु आती है और लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान बतलाती है। पतंग के दंगल के साथ यह मेला समाप्त होता है।

६. गंगा सप्तमी -

वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को गंगा नदी के जन्म के उपलक्ष्य में यह मेला लगता है। पहले इस त्यौहार पर गंगा किनारे खूब गाना होता था, पर अब उस दिन पंचगंगा घाट पर शहनाई का दंगल होता है।

७. दशहरा -

जेष्ठ (जेठ) शुक्ल पक्ष १० को दशहरा का मेला लगता है। उस दिन गंगा-स्नान करके लोग दान देते हैं। कुछ दिन पहले तक मध्यम वर्ग की लड़कियाँ इस दिन नदी में अपनी गुड़ियों का विसर्जन करती थीं और फिर चार महीने तक कोई खिलौना नहीं छूती थी। इस क्रिया से क्या तात्पर्य है यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता पर जल देवता को प्रसन्न करने के लिए इसी तरह का आचार मालद्वीप और बर्बर देशों में होता था। शायद वाराणसी में जलमार्ग के व्यापारियों की मंगल कामना से इस क्रिया का संबंध हो।

८. निर्जला एकादशी -

यह मेला जेठ की एकादशी को लगता है। वाराणसी में इस मेले के बारे में कथा है कि भीम ने इस दिन व्रत किया और प्यास के मारे बेहोश हो गए और पानी में ढकेल देने के बाद कहीं उन्हें होश आया। बनारस के लोग शाम को नहाकर बदन में चन्दन लगाते हैं। लोग तैर कर गंगा आर-पार भी करते हैं। इस दिन नकली लड़ाई भी होती है।

९. स्नानयात्रा -

अस्सी पर जेठ १५ को जगन्नाथ की प्रतिमा का स्नान होता है।

१०. रथयात्रा -

बेनीराम पंडित के बाग में अषाढ़ की २,३,४, को रथयात्रा का मेला लगता है। यहाँ जगन्नाथ जी का रथ अस्सी से लाया जाता है।

११. पटपरीक्षा -

अषाढ़ में गुरु पूर्णिमा के दिन चौकाघाट में पट परीक्षा का मेला लगता था। पहले शहर के ज्योतिषी इस दिन संध्या को घाट के किनारे इकट्ठा होकर हवा के रुख़ की परीक्षा करके फसल, बरसात इत्यादि के बारे में भविष्यवाणी किया करते थे।

१२. शंखूधारा -

पर्व के दिन लोग शंखूधार के तालाब में नहाते थे। उन्नीसवीं सदी में वाराणसी के रईस चंपतराम अमीन के बाग में इकट्ठा होकर नाच देखते थे।

१३. वृद्धकाल मेला -

श्रावण के हर रविवार को यह मेला होता है। इसमें लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए वृद्धकाल के कुँऐ के पानी से स्नान करते हैं।

१४. सोमवारी मेला -

श्रावण के प्रत्येक सोमवार को लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान कर बाबा विश्वानाथ जी का दर्शन पूजन करते हैं। इस दिन गोदौलीया, बाँस फाटक, ज्ञानवापी सीढ़ी (चौक) एवं दशाशमेध से ही लोगों की भीड़-भरी लाइन (कतार) लग जाती है और लगभग ४-५ घंटे तक कतार बद्ध खड़े होने के बाद कहीं जाकर बाबा विश्वनाथजी का दर्शन कर पाते हैं।

१५. दुर्गाजी का मेला -

श्रावण के हर मंगलवार को दुर्गा जी का मेला लगता है। उस दिन बनारस की वारवनिताएँ पहले खूब सजधज कर मेले में शामिल होने जाती थी। अब यह मेला पूरे श्रावण भर चलता रहता है। और संकट मोचन से मानस मंदिर एवं दुर्गा जी के आस-पास लगभग सभी जगहों पर अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त यह मेला और अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। बनारस एवं बनारस के आस-पास के लोग काफी संख्या में यहाँ मेला देखने आते हैं। वैसे भी श्रावण के महीने में वाराणसी में देश-विदेश के पर्यटक, श्रद्धालु एवं तीर्थ यात्री काफी संख्या में आते हैं।

१६. फातमान का मेला -

श्रावण के हर बृहस्पतिवार को लगता है। बनारस की वारवनिताएँ पहले बड़ी सज-धज के साथ शामिल होती थीं।

१७. नागपंचमी -

श्रावण की पंचमी को यह मेला नागकुँआ पर लगता है। नागकुआँ को करकोटक नागतीर्थ के नाम से भी पुकारा जाता है। उस दिन लोग नागकुआँ में स्नान करते तथा जीवित नागों का दर्शन करते हैं। शहर में बहुत सी जगहों पर अहीरों की कुश्ती होती है। लड़के उस दिन बड़े गुरु और छोटे गुरु के नागों के चित्र गलियों में घूम-घूम कर बेचते हैं। यहाँ बड़े गुरु और छोटे गुरु से तात्पर्य पाणिनि और पंतजलि से है। इसमें संदेह नहीं कि यह मेला बनारस के बड़ प्राचीन मेलों में से एक है और किसी समय पूरे उत्तर भारत में नगापूजा के प्रचार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है।

१८. कजरी तीज -

भादों माह की तीज को शंखूधारा और इसरगंगी पर यह मेला बड़े ठाठबाट के साथ लगता है। इस मेले की स्थापना का श्रेय कंतित के राजा को दिया जाता है। इस रोज स्रियाँ गंगा स्नान और व्रत करती हैं। बनारस की गौनहारिनों का दल उस दिन इन स्थानों पर इकट्ठा होता था और काशी के मनचले उन्हें उस दिन इनाम देते थे।

१९. ढेला चौथ -

भादों माह की चौथ को यह मेला लगता है। इस पर्व को हिंदू व्रत करके गणेशपूजन करते हैं। हिन्दुओं का विश्वास है कि उस दिन चन्द्र दर्शन करने वाले को भविष्य में वृथा दोष लगने की संभावना रहती है। इसके परिहार के लिए लोग दूसरों को अपने घरों पर ढेला फेंकने को कहते थे। इस प्रथा का नतीजा यह हुआ कि इस अवसर पर लोग गलियों में ढेले फेंकने लगे जिससे रास्ता चलने वाले को चोट लगती थी और अक्सर फौजदारी भी हो जाती थी। अब ढेला फेंकने की प्रथा धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

२०. लोलारक छठ -

अस्सी के पास लोलार्क कुंड पर यह मेला भादों माह की छठ को लगता है। लोग कुण्ड में स्नान करते हैं। पहले यहाँ गौनहारियों के दल के दल कजली गाते हुए इकट्ठे होते थे।

२१. वामन द्वादशी -

भादों माह की द्वादशी को यह मेला चित्रकूट और बरना संगम पर लगता है। चित्रकूट में इस त्यौहार पर वामन और बाली की लीला होती है।

२२. अनंत चौदस -

भादो माह के चौदस को लोग गंगा स्नान कर अनंत की पूजा करते हैं। और अनंत को पुरुष अपने दायें बाजू पर एवं स्रियाँ अपना बायें बाजू पर धारण करती हैं। इसी दिन रामनगर की रामलीला आरंभ होती है।

२३. सोरहिया मेला -

भादों माह के शुक्ल पक्ष आठ (८) से आरंभ होकर लक्ष्मी कुण्ड का यह मेला कुआर कृष्ण आठ (८) तक चलता है। इन दिनों लक्ष्मी कुंड में हिंदू नरनारी स्नान करके लक्ष्मी की मूर्तियाँ खरीदते हैं।

२४. रामलीला -

कुआर कृष्ण दो(२) से लेकर कुआर सुदी पंद्रह(१५) तक बनारस में अनेक रामलीलाएँ होती हैं, जिनमें चित्रकूट की रामलीला शायद सोलहवीं सदी के अंत में शुरु हुई। कुआर सुदी दस (१०) को चौकाघाट पर विजयादशमी का मेला लगता है। उस दिन अस्र-शस्र और घोड़ो, वाहनों इत्यादि की पूजा होती है तथा लोग नीलकंठोत्सर्ग को पुण्यकार्य मानते हैं। एकादशी को नाटी इमली पर विश्व का अनूठा नाटक, सबसे बड़ी सबसे अल्पाकालिक लीला, भरत मिलाप होता है। (दर्शक तीन चार लाख, लीला की अवधि पाँच (५) मिनट)।

रामकथा शताब्दियों से भारतीय जनमानस से जुड़ी हुई है, और इसीलिए भारतीय लोक-जीवन का अभिन्न अंग भी है। जहाँ-जहाँ भी भारतीय हैं वहाँ-वहाँ किसी न किसी रुप में रामकथा प्रचलित है।रामकथा की परम्परा के मुख्य चार पक्ष रहे हैं - मौखिक परम्परा, काव्य परम्परा, प्रदर्शन परम्परा और चित्र परम्परा। संभवत: रामायण की लिखित और सहित्यिक परम्परा से अधिक पुरानी रामायण की मौखिक परम्परा का अंग है। रामायण का पाठ रामायण संबंधी प्रदर्शन का आधार होता है। वास्तव में पाठ

के साथ ही रामायण की अभिनय परम्परा का जन्म हुआ।

प्रारम्भ में रामकथा पर आधारित कथानकों का अभिनय संस्कृत नाटकों के माध्यम से मुखरित हुआ और तत् पश्चात संस्कृत में अनेक नाटकों की रचना हुई जिनमें भास, भवभूति, जयदेव आदि की रचनाएँ प्रमुख हैं। लगभग दसवीं शताब्दी में संस्कृत नाटकों की परम्परा का ह्रास हो गया और उसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में रामायण की रचना हुई। क्षेत्रीय भाषाओं के रामकथा संबंधी ये प्राचीन नाटक ही आगे चलकर मध्ययुगीन रामायण नाट्य परम्परा का सूत्रपात करते हैं।

रामकथा की प्रदर्शन परम्परा में सबसे समृद्ध विधा पारम्परिक रामलीला ही है - रामलीला के प्रवर्तक का सुनिश्चित नाम जान पाना बड़ा कठिन है। बाल्मीकि रामायण में "कुरु राम कथा पुण्याम् श्लोक बद्धां मनोरमाम्" (बालकाण्ड द्वितीय सर्ग श्लोक-३६) अर्थात "राम की मनोरम पुण्यमयी कथा का गान करो" कह कर आदि कवि ने राम कथा के गायन का स्वरुप निर्धारित किया था। लेकिन रामलीला के उद्भव में मध्ययुगीन नाट्य परम्परा झाँकियों, पंचरात्र संहिताओं शोभायात्राओं, भाषा नाटकों आदि की प्रेरणा रही है। मध्ययुग में समस्त कलाओं यथा मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला आदि के द्वारा धर्म के प्रचार-प्रसार का प्रयास किया गया। ऐसा लगता है कि इन्हीं परिस्थितियों में रामलीला का उद्भव और विकास हुआ। हरिवंश पुराण में रामायण के नाट्य स्वरुप के प्रस्तुत करने की बात कही गई है - "रामायणं महाकाव्यं उद्देश्यं नाटकी कृतं" उत्तर रामचरित, बाल रामायण, प्रसन्न राघव, हनुमन्नाटक आदि के द्वारा रामकथा का नाट्य रुपान्तरण किया गया। महाराष्ट्र की ललित कलाओं तथा असम और बंगाल की रामयात्राओं में राम कथा प्रस्तुत की गई। अपभ्रंश के सुप्रसिद्ध ग्रंथ "सन्देश रासक" के कवि अद्दहमाण या अब्दुल रहमान के रामायण के अभिनय की बात कही है। गुरु नानक की "झासा दी वार" में रामकथा के अभिनय का उल्लेख है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास के पूर्व से ही रामकथा के अभिनय की एक प्राचीन परम्परा परीलक्षित होती है। वह पारम्परिक शैली रामचरित मानस के आविर्भाव से न केवल समृद्ध हुई अपितु कालान्तर में रामचरित मानस ही इस पारम्परिक रामलीला का आधार ग्रन्थ बन गया है।

तुलसीदास ने अपने जीवनकाल में काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक समय तक निवास किया। उन्होंने रामकथा को कई प्रकार से जनता के मन में राम देने का भरपूर प्रयास किया। कहा जाता है कि तुलसीदास ने काशी में दो रामलीलाओं की शुरुआत कराई थी-चित्रकूट की रामलीला और अस्सी की रामलीला। तुलसीदास ने शिव की नगरी काशी में रामचरित मानस की रचना की। उन्होंने राम और शिव का तालमेल बैठाया। राम को भारतीय संस्कृति के केन्द्र में प्रतिष्ठित करके सम्पूर्ण उत्तरी भारत को राममय

बना दिया। विजयादशमी के लगभग ग्यारह दिन पहले से ही काशी के मुहल्ले-मुहल्ले में रामलीला समितियों द्वारा रामलीला होने लगती है और विजयादशमी के अवसर पर काशी राम का छवि-दपंण बन जाता है। काशी में नाटी इमली के भरत-मिलाप, चेतगंज की नक्कटैया और रामनगर के लक्ष्मणशक्ति का मंचन अतुलनीय होता है। इन लीलाओं के दर्शनार्थ लाखों की भीड़ सहज ही उमड़ पड़ती है।

प्राचीनता व स्वरुप - काशी की चित्रकूट लीला और लाटभैरव की लीला में कौन अधिक प्राचीन है कहना कठिन है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना था कि तुलसीदास पहले हनुमान फाटक पर रहते थे, अत: उन्होंने पहले लाट भैरव की लीला ही शुरु करवाई होगी। बाद में गोस्वामीजी भदैनी जाकर रहने लगे, और अस्सी की लीला उन्होंने बाद में शुरु कराई। एक अनुमान यह भी किया जाता है कि पहले चित्रकूट और लाट भैरव की रामलीलाएँ एक हो रही होंगी और बाद में अलग हो गई होंगी। चित्रकूट की रामलीला के भरत-मिलाप के दूसरे दिन लाट भैरव की रामलीला का भरत-मिलाप होता है। यहाँ भी चित्रकूट लीला के भरत-मिलाप की भाँति विश्वास किया जाता है कि स्वरुपों में ईश्वरत्व आ जाता है। आश्विन कृष्ण नवमी के दिन मुकुटपूजा के उपरान्त यहाँ की रामलीला प्रारम्भ होती है। सम्वाद कम बोले जाते हैं, जो मानस के अतिरिक्त और कहीं से नहीं लिए जाते। चौपाइयों का ही गद्य में रुपान्तर कर लिया जाता है। कुछ संवादों में केशवदास, रघुनाथ सिंह तथा दिव्यजी के छन्दों का भी उपयोग किया जाता है। (कुछ लीलाएँ यहाँ पर्दा पर ही होती हैं। यहाँ की लीला भी कई स्थलों पर होती है।)

काशी में चित्रकूट की लीला को बाबा सरयूदास रचित "श्रीराम कृष्ण लीला सुंकरण सिद्धान्त" में, गोस्वामी तुलसीदास के स्वर्गवास के बाद उनके शिष्य मेधाभगत बहुत दिनों तक व्याकुल रहे। संकटमोचन मंदिर के द्वार पर बैठे-बैठे उन्हें अयोध्या जाने की प्रेरणा हुई। अयोध्या में सरयू के किनारे दो अश्वारोही कुमारों ने उन्हें धनुष-बाण देकर कहा कि अभी आते हैं। मेधाभगत दिनभर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। वे कुमार रुप में राम व लक्ष्मण को पहचान नहीं सके थे। रात्रि में उन्हें स्वप्न हुआ कि 'काशी जाकर रामचरितमानस के अनुसार हमारी लीला करो, तुम्हें हमारे दर्शन होगें'। मेधाभगत ने काशी लौटकर चित्रकूट की रामलीला कराई और नाटी इमली के भरत-मिलाप में उन्हें स्वरुपों में साक्षात राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए। जनश्रुति के अनुसार तुलसी के साथ मेधाभगत ने चित्रकूट और अयोध्या जाकर वहाँ की राम लीलाओं को देखा था और इसी पद्धति को उन्होंने काशी में आरम्भ किया। इसीलिए इसे चित्रकूट की रामलीला कहा गया। इस रामलीला के लंका-दहन के प्रसंग में १८६८ ई. में हनुमान के स्वरुप बने पण्डित गंगाराम भ ने पादरी मैकफर्सन के हँसी उड़ाने पर वरुणा नदी के चौड़े पाट को कूदकर पार कर लिया था। उस पार उछल कर गिरने पर उनका निधन हो गया था। आज भी उनकी समाधी उसी स्थान पर स्थित है। उनका मुखौटा भी सुरक्षित है। आज भी चित्रकूट लीला में हनुमान का अभिनय पं. गंगाराम भ के वंशधर ही करते हैं। चित्रकूट के रामलीला की एक विशेषता यह है कि सम्पूर्ण रामलीला में संवाद नहीं होता और अगर होता भी है तो अत्यन्त संक्षिप्त। पूरी रामलीला रामायण के पाठ के आधार पर ही चलती है। वैसे गोस्वामीजी के रामचरितमानस से इतर छन्द भी ले लिए गए हैं।

काशी में अस्सी मुहल्ले की रामलीला भी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा आरम्भ कराई गई थी। इसके अभिनय स्थलों में अयोध्या, लंका, पंचवटी, सेतुबन्ध, रामेश्वर आदि के स्थान हैं। संवाद प्रधान इस लीला में केवल मानस का प्रयोग किया जाता है। राम के राज्याभिषेक से प्रारम्भ होकर (पहले १६ दिनों तक ही होती थी) १८ दिन तक यह लीला होती है। आश्विन कृष्ण नवमी से लीला प्रारम्भ होती है। मुकुट-पूजन और क्षीर-सागर की झाँकी के बाद धनुष-.यज्ञ आदि होता है। इसके पूर्व की कथाओं के लिए मानस यज्ञ आदि होता है। इसके पूर्व की कथाओं के लिए मानस का पाठ करते हैं। अभिनय के समय रामायणी विवरणात्मक स्थलों का पाठ करते हैं और पाठ के बाद संबंधित पात्र व्यास के इशारे पर अपना संवाद बोलता है। रामचरित मानस की चौपाइयों का ही खड़ी बोली में रुपान्तर करके पात्र संवाद बोलते हैं।

स्थल - काशी में इन स्थानों के अतिरिक्त रामलीला के अन्य स्थल हैं - रामनगर, मौनीजी, दारानगर, काशीपुरा, औरंगाबाद, गायघाट, चेतगंज, नदेसर, वरुणायुल, अर्दली बाजार, भोजूवीर, औसानगंज, शिवपुर, खोजवाँ, लहरतारा, लल्लपुरा, आशापुर, लोहता, पाण्डेयपुर, गोपी गंज, भदोही, आदि।रामनगर की रामलीला - काशी में रामनगर की रामलीला महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सन १८५५ ई. में महाराज महीपनारायण सिंह ने रामनगर की रामलीला शुरु करवाई। चुनार के निकट छोटा मिर्जापुर एक गाँव है जहाँ पहले यह लीला वहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी भोनू बिठ्ठल करवाते थे। महाराजा नियमित लीला देखने जाते थे। एक दिन उन्हें वहाँ पहुँचने में देर हो गई। उस दिन धनुष यज्ञ था और महाराज के पहुँचने से पूर्व ही धनुष टूट चुका था। महाराज इससे दुखी हुए और राजमाता से परामर्श करके उन्होंने समूची रामलीला अपने यहाँ मँगा ली। तभी से यह परम्परा चली आ रही है कि जब तक राजा की सवारी नहीं आ जाती रामनगर की रामलीला शुरु नहीं होती।

दूसरी जनश्रुति है कि इसका समारम्भ काशी राज्य की नींव डालने वाले महाराज बलवन्त सिंह ने किया था। उस समय यह लीला १०-१२ दिनों तक ही चलती थी। उनके पुत्र उदित नारायण के समय से इसका महत्व बढ़ा। जनश्रुति के अनुसार उनके राजकुमार अस्वस्थ थे फिर भी वे अस्सी की रामलीला देखने गए। वहीं श्रीराम के स्वरुप ने उन्हें एक माला दी। महाराज ने जब यह माला राजकुमार को पहनाई तो वह स्वस्थ हो गए।

एक अन्य जनश्रुति है कि महाराज को कोई सन्तान नहीं थी। रामप्रसाद रामायणी के कहने पर उन्होंने अश्विन मास में रामलीला करा कर सन्तों का समागम कराया। इसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर क्या था? महाराजा ने लीला का विस्तार किया और लीला ३१ दिनों तक होने लगी। इसके उपरान्त श्री ईश्वरी नारायण सिंह ने अपने गुरु काष्ठजिह्मवा स्वामी, मित्र भारतेन्दु हरिशचन्द्र तथा रीवा के महाराजा रघुराज के सहयोग से रामलीला के संवादों को लेखबद्ध करवाया। लीला में नाटकीयता का समावेश किया गया। तभी से पात्रों को संवाद स्मरण कराया जाने लगा।

श्री ईश्वरी नारायण सिंह ने ही रामनगर में अयोध्या, जनकफुलवारी, जनकपुर, पंचवटी, अशोकवाटिका, पम्पापुर, लंका आदि स्थलों का चुनाव करके उसे लीला के अनुरुप बनाया। ये स्थल कई मील के विस्तृत क्षेत्र में स्थित है जहाँ घूमघूम कर लीला होती है। पात्रों के साथ सन्तों व दर्शकों का भी जुलूस चलता है। वर्तमान में भूतपूर्व काशीनरेश स्व. डॉ. विभूति नारायण सिंह के उत्तराधिकारी नियमित रुप से लीला में उपस्थित होते हैं और काशीराज्य के भारतीय गणराज्य में विलीन होने पर भी वह लीला की गरिमा बनाए रखने का प्रयत्न किए हैं। काष्ठजिह्मवा स्वामी ने रामचरितमानस की व्याख्या की थी। महाराज ईश्वरी नारायण सिंह ने उसमें परिशिष्ट सम्मिलित किया था, इसकी टीका पण्डित हरिप्रसाद ने की थी। इस ग्रन्थ का नाम "रामायण परिचर्चा परिशिष्ट प्रकाश" है। रामनगर में रामलीला इसी के आधार पर होती है।

रामनगर की अभिनय प्रधान रामलीला में झाँकियों पर कम ध्यान दिया जाता है। फिर भी क्षीर-सागर, राम-जन्म, विराट-दर्शन और राज्याभिषेक की झाँकियाँ प्रसिद्ध है। तीन जुलूस बहुत प्रसिद्ध हैं-राम बारात, विजयादशमी के दिन राम-लखन के साथ महाराज की सवारी तथा भरत-मिलाप। लीला समाप्त होने पर

प्रतिदिन ऊँचे मंच पर राम-लक्ष्मण को बिठाकर आतिशबाजी के प्रकाश में आरती की जाती है। फुलवारी, धनुष-यज्ञ, अशोक-वाटिका तथा लक्ष्मण-शक्ति की लीलाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं तथा सायंकाल ५ बजे विगुल और शहनाई के साथ महाराज की सवारी आती है, हाथी पर। अगल-बगल कुछ विशेष लोग भी हाथियों पर होते हैं। आरम्भ में ४५ मिनट रामलीला होती है, तत्पश्चात डॉ. विभूति नारायण के लिए जाते थे। पुन: सात से दस बजे तक लीला होती है। भरत-मिलाप रात ११ से १२ बजे तक होता है। 'नेमी' लोग प्रतिदिन जाकर लीला देखते हैं। यहाँ दर्शक बड़े श्रद्धालु होते हैं और व्यास जी द्वारा सावधान कहते ही मौन हो जाते हैं फिर भी माइक को आवश्यकता महसूस होती है। अत: इस लीला का अब कुछ आधुनिक रुप बनना चाहिए। इस लीला में बिजली का प्रयोग नहीं होता है, गैस तथा मशाल की रोशनी में ही लीला होती है।

काशी में अधिकतर स्थानों में लीला शुरु होने के पहले पात्रों को कंधे पर बैठाकर रामलीला मैदान में लाया जाता है। लीला का आरम्भ एवं समापन आरती द्वारा होता है।

भूतपूर्व काशी नरेश डॉ. विभूति नारायण सिंह रामलीला के प्रति राजकुल की परम्परा का निर्वाह करते हुए नवरात्रि पर्यन्त जानकी जी के चरण धोकर पीत रहे हैं। इन दिनों जानकी जी रावण द्वारा अशोक वाटिका में बन्दी रहती है। अशोक वाटिका पहुँच कर महाराजा सोने के लोटे में रखे गंगाजल से सोने की थाली में जानकी जी के चरण धोते हैं। चरुणामृत लेते है और चमेली के फूलों का एक गुलदस्ता भेंट करके लौट जाते हैं। रामनगर की रामलीला के अन्तिम चरण में कार्ट-विदाई कार्यक्रम होता है। इस दिन राजा पाँचों मूर्तियों का विधिवत पूजन कर चरणामृत लेते हैं। विदाई स्वरुप नकद तथा एक-एक सोने की गिन्नी भी वे पाँचों मूर्तियों को प्रदान करते हैं।

अन्तिम दिन अर्थात राजगद्दी के दिन आगत अतिथियों धर्मपीठों के महन्तों, साधु-सन्यासियों आदि की विदाई भी काशी नरेश द्वारा की जाती है। ये एक मास तक रामनगर की रामलीला राजकीय अतिथि के रुप में देखते हैं।

रामलीला मैदान से राजा के लौटते ही उपस्थित जनसमूह रामसिंहासन की ओर दौड़ पड़ता है एवं फूल-मालाओं से मूर्तियाँ ढक जाती हैं। अन्तिम दिन रात भर मूर्तियाँ ऐसी ही बैठी रहती हैं और भोर की आरती के बाद उनका मुकुट खोला जाता है। इस प्रकार रामनगर की लीला का समापन होता है। रामनगर की रामलीला में प्रतिवर्ष करीब डेढ़ से दो लाख रुपया व्यय होता है।

रामलीला क्रम - काशी में प्राय: सभी जगह होने वाली रामलीला का प्रारम्भ मुकुट पूजा से ही होता है। इस दिन कोई लीला या झाँकी नहीं होती बल्कि स्वरुपों के मुकुट की पूजा की जाती है। इसके बाद रावण जन्म, क्षीर-सागर की झाँकी, धनुष यज्ञ आदि होते हैं। राजगद्दी की तैयारी, वनवास व अन्य लीलाएँ रामचरित मानस के घटना-क्रम के आधार पर होती है। अधिकतर लीलाओं की शुरुआत आश्विन कृष्ण नवमी से होता है। कुछ द्वादशी और चतुर्दशी से भी आरम्भ होती है। रावण-वध के उपरान्त भरत-मिलाप, राजगद्दी, व सनकादिक आगमन से लीला का समापन होता है। अस्सी की रामलीला १८ दिनों तक और रामनगर की रामलीला ३१ दिनों तक होती है।

भाग लेने वाले पात्र व अन्य टोलियाँ - काशी में रामलीला में भाग लेने वाले पात्रों का चुनाव रामलीला समिति द्वारा किया जाता है। पात्रों की आयु भिन्न-भिन्न होती है।

लाट भैरव की रामलीला में स्वरुप १२ से १४ वर्ष के ब्राह्मण बालक होते हैं। अन्य पात्र बड़ी उम्र के भी होते हैं। चित्रकूट की रामलीला में रामादि पात्रों को संवाद कम बोलने पड़ते हैं। अत: यहाँ के पात्र

अपेक्षाकृत कम उम्र के होते हैं। स्वरुपों का चुनाव १० से १२ वर्ष के ब्राह्मण बालकों में से होता है शेष पात्रों में कुछ वंश-परम्परागत है व कुछ का चुनाव किया जाता है।

अस्सी मुहल्ले की रामलीला में रामादि स्वरुपों की आयु १६ वर्ष के अन्दर होती है। सभी स्वरुप ब्राह्मण होते हैं। अशोकवाटिका में पहले बालक रुप में और सीता जी द्वारा सन्देह व्यक्त करने पर बड़े हनुमान उपस्थित होते हैं। स्वरुपों के अतिरिक्त अन्य पात्रों की वयस्क व्यक्तियों द्वारा अभिनीत कराया जाता है।

रामनगर की रामलीला में पात्रों का चुनाव काशी नरेश की उपस्थिति में किया जाता रहा है। पात्रों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पाँचों स्वरुपों का चुनाव ब्राह्मण परिवारों से किया जाता है। प्राय: सभी पात्र १५ वर्ष से कम आयु के होते हैं। इसके विद्यालयों में ३ (तीन) मास के अवकाश के लिए काशी नरेश की ओर से आवेदन-पत्र दिया जाता है। पात्रों के चुनाव के उपरान्त एक बार पुन: निर्णायक चुनाव होता है। चुने हुए पात्र लीला करवाने वाले व्यास के नेतृत्व में दो महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पात्रों के भोजन व निवास का प्रबन्ध राजा की ओर से होता है। इन्हें नियमित व कठिन अभ्यास कराया जाता है। अन्य पात्रों में अधिकतर पात्र वंश परम्परागत होते हैं।

लीला समाप्त होने के उपरान्त रामलीला में भाग लेने वाले इन सभी पात्रों को कुछ धन प्रदान किया जाता है। व्यास ही पात्रों को अभिनय व संवाद बोलने का प्रशिक्षण देते हैं। रामलीला के संचालन का समूचा दायित्व व्यासजी पर ही होता है। व्यास ब्राह्मण होते हैं। रामनगर में व्यास वंश परम्परागत होता है।

व्यास के अतिरिक्त तीसरे अंग है, रामलीला में मानस का पाठ करने वाली टोली के सदस्य जिन्हें "रामायणी" कहा जाता है। ये संख्या में कम-से-कम आठ होते हैं। एक वादक होता है जो मृदंग बजाता है। मृदंग के साथ झाँझ इत्यादि का भी प्रयोग होता है। पात्रों द्वारा संवाद बोलने के पूर्व व बाद में रामायणी मानस के गेय पदों का गायन करते हैं। ये लोग अवैतनिक होते हैं, पर रामलीला समिति की ओर से इन्हें पारिश्रमिक या दक्षिणा के रुप में कुछ धन प्रदान किया जाता है।वेशभूषा - काशी की रामलीला में लगभग सभी स्थलों के पात्र की वेशभूषा समान होती है। जैसे अयोध्या में राम-लक्ष्मण व सीता ज़री के वस्र व बनारसी साड़ी धारण करते है और वनवास के समय चित्रकूट की लीला में राम-लक्ष्मण पीले रंग की अल्पियाँ धारण करते हैं। ये तुलसी की माला, बाजू-बन्द और केयूर धारण करते हैं। हनुमान का मुखौटा यहाँ राम के मुकुट के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मेघाभगत को अश्वारोही कुमारों ने धनुष-बाण दिया था, अत: यहाँ धुनष-बाण का बहुत महत्व है। धनुष-बाण की झाँकी वाले दिन उसकी आरती उतारी जाती है, और चढ़ावा चढ़ता है। स्वरुप की यहाँ नित्य आरती नहीं होती, राज्याभिषेक व विश्राम के दिन आरती होती है।

अस्सी की रामलीला में अयोध्या में राम-लक्ष्मण जरी के वस्र पहनते हैं। वनवास में पीले रंग के घुटनों तक के वस्र ऊपर का अंगरखा भी पीला मृगछाल जैसा-होता है। सीताजी बनारसी साड़ी पहनती है। रावणादि राक्षस पात्र मुकुट और ढीला चोगा पहनते हैं। राम-लक्ष्मण-सीता के बड़े व छोटे दो प्रकार के मुकुट होते हैं। अयोध्या में बड़े मुकुट व वन में छोटे-मुकुट धारण करते हैं। प्रथम दिन छोटे एवं बड़े दोनों मुकुटों की पूजा होती है।

लाट भैरव के श्रृंगार में पारसी रंगमंच का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे-मखमली चोगा कमरबन्द और बड़े-बड़े मुकुट। बनवास के समय राम-लक्ष्मण कछनी और बगलबन्डी धारण करते हैं। सीताजी बनारसी कपड़े का लहंगा और ओढ़नी धारण करती हैं। रावण के मुखौटे में दस सिर और बीस भुजाएँ होती हैं। रामनगर की रामलीला में वनवास के पूर्व राम-लक्ष्मण पीताम्बर धारण करते हैं। वस्र में मखमल का चोगा, कमर में पटुका, उत्तरीय, गले में हार, बाँहों में बाजूबन्द, सिर पर मुकुट पहनाया जाता है। वनवास के समय मुकुट पीली अल्पी और बगलबन्डी होती है। रावण की जरी वाले मुखौटो में सौ सिर नीचे तथा एक ऊपर (गधे का सिर) होता है। सभी जगह मुखौटे लकड़ी या पीतल के होते हैं-जिन्हें पात्र सिर के ऊपर रखकर या मुँह पर बाँधकर अभिनय करते हैं। अन्य सभी स्थानों में भी पात्र उपर्युक्त प्रकार के वस्राभूषण ही धारण करते हैं।

श्रृंगार - स्वरुपों का श्रृंगार करने वाले लोग श्रृंगारिया कहलाता है। ये पेशेवर होते हैं। श्रृंगार में शरीर पर रामरज व चन्दन लगाया जाता है। तत्पश्चात स्वरुपों के मुख पर चमकीली बिन्दी व लाल-पीले रंग व चन्दन से सजावट की जाती है। हाथ-पैर पर भी रामरज, चन्दन व चमकीली बिन्दियों से चित्रकारी की जाती है। अन्य पात्रों को भी आवश्यकतानुसार नकली दाढ़ी-मूँछ एवं जटा-जूट आदि के प्रयोग से सजाया जाता है।काशी में रामलीला के दो विशिष्ट उत्सव

नाटी इमली का भरत-मिलाप -चित्रकूट की लीला अश्विन कृष्ण नवमी से होता है। मुकुट पूजन के बाद राज्याभिषेक की तैयारी से लीला आरम्भ होती है। इन लीलाओं में नाटी इमली में बाल भरत-मिलाप सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें भूतपूर्व काशी नरेश भी सम्मिलित होते हैं। भरत-मिलाप एक संक्षिप्त लीला या झाँकी मात्र है। इसमें राम-जानकी एवं लक्ष्मण बनवासी वेश में एक मंच पर खड़े रहते हैं, उनके आगमन को सुनकर भरत जो राम के समान ही तपस्वी वेश में हैं तथा शत्रुघ्न आते हैं और राम के चरणों पर गिर जाते हैं। राम एवं लक्ष्मण उन्हें उठाते हैं तथा चारों परस्पर मिलते हैं। तत्पश्चात पाँचों स्वरुपों को विमान या रथ पर बिठाकर ढोया जाता है। विमान को काशी के व्यापारी वर्ग इस विश्वास से ढोते हैं कि उनका व्यापार अच्छा चलेगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भरत-मिलाप के समय मेधाभगत को स्वरुपों में साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। आज भी क्षण भर के लिए स्वरुपों में इश्वरत्व आ जाता है, ऐसा विश्वास है।

जिस दिन अर्थात विजयादशमी के दूसरे दिन, नाटी इमली का भरत-मिलाप होता है उस दिन यहाँ के सम्मान में काशी के अन्य स्थलों की रामलीला बन्द रहती है। काशी नरेश के उपस्थित होने के बाद ही नाटी इमली का भरत-मिलाप होता है। यहाँ भरत-मिलाप गोधूलि-बेला में सम्पन्न होता है।

यद्यपि भरत-मिलाप एक झाँकी मात्र है जो केवल पाँच मिनट में समाप्त हो जाती है, परन्तु इसे देखने के लिए अपार जन समूह एकत्र होता है। रामलीला प्रांगण एवं आस-पास के छतों पर विशाल जन समूह दिखाई पड़ता है। आज के दिन भीड़ नियन्त्रण की व्यवस्था प्रशासन करता है।चेतगंज की नक्कटैया - बनारस की सर्वाधिक मशहूर नक्कटैया चेतगंज की मानी जाती है। काशी में चेतगंज की रामलीला कार्तिक में होती है। विजयादशमी के एक सप्ताह बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी (करवा-चौथ) की रात चेतगंज मुहल्ले में लाखों की भीड़ वाला 'लक्खी मेला' अर्थात चेतगंज की नक्कटैया सम्पन्न होती है। यह लीला केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्वप्रसिद्ध मानी जाती है। भारत के कोने-कोने से भक्तगण भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इस दिन पूरा मेला क्षेत्र बिजली की रंग-बिरंगी झालरों एवं स्थान-स्थान पर बने स्वागत तोरणों से सजा होता है। दुकानें सजी होती हैं। मिट्टी के बर्तनों से लेकर घर-गृहस्थी के समान तक बिकते हैं। घरों की छतों-बाजारों पर महिलाओं एवं बच्चों की भीड़ देखते ही बनती है।

इस लीला का प्रारम्भ लगभग ११५ वर्ष पहले सन १८८७ ई. में राम के अनन्य भक्त बाबा फतेहराम ने किया था। बताते हैं कि बाबा फतेहराम नगर में यायावर वृत्ति से निरंतर भ्रमण किया करते थे। जहाँ कहीं भी लीला होती थी उनका आसन जम जाता था। अन्त में इसी भक्तिभाव से प्रेरित होकर बाबा ने चेतगंज में एक नई शुरुआत "चेतगंज रामलीला समिति" की स्थापना करके की। प्रारंभ में इस लीला की व्यवस्था चन्दे पर आधारित थी किन्तु बाद में बाबा ने एक अनूठी तरकीब निकाली कि मेला क्षेत्र का प्रत्येक दुकानदार प्रतिदिन एक-एक पैसा देगा। इस प्रकार वर्ष भर में लीला की व्यवस्था के लिए काफी धन एकत्रित होने लगा। बाद में बाबा के इस निस्पृह जीवन से अभिभूत होकर नगर के सेठ-साहुकार भी इस लीला में उत्साह के साथ भाग लेने लगे। उनकी तरफ से लाग-विमानों की व्यवस्था होने लगी।

नक्कटैया लीला में, मूलत: तुलसीकृत मानस पर आधारित रामलीला के श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शन के क्रम में, लक्ष्मण अमर्यादित सुपर्णखा की नाक काटकर रावण की आसुरी शक्ति को चुनौती देते हैं, जिसके प्रत्युत्तर में राम-लक्ष्मण के विरुद्ध सुपर्णखा एवं उसके भाई खर-दूषण द्वारा आसुरी सैन्य-शक्ति प्रदर्शन और राम से युद्ध की यात्रा का जुलूस ही नक्कटैया मेले का आकर्षण बनता है। यह जुलूस पिशाच मोचन मुहल्ले से आधी रात तो चलकर लीला स्थल चेतगंज तक (लगभग २ कि.मी.) प्राय: ४ बजे तक पहुँचता है।

राम के विरुद्ध सुपर्णखा के सैन्य अभियान को प्रदर्शित करने के लिए लोग, स्वाँग, चमत्कृत और डरावने दृश्यों के माध्यम से समाज और देश की विभिन्न अव्यवस्था जनित कुरीतियों को खुले मंच पर दिखाने की परम्परा रही है। इस बात के उल्लेख भी मिलते हैं कि राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले और समकालीन समस्याओं से सम्बन्धित दृश्य भी लोग के माध्यम से दिखलाए जाते थे जैसे पुलिस अत्याचार, सत्याग्रह, नमक आन्दोलन, दांडी यात्रा, जलियांवालाबाग हत्याकांड इत्यादि।

सामाजिक कुरीतियों में शराबी, राक्षस, गौनहारिन, बहुस्री प्रथा आदि के दृश्य भी लोगों और स्वाँगों के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं। दर्शकों के मनोरंजन हेतु राक्षसों की चमत्कृत करने वाली युक्तियों को भी दर्शाया जाता था, जैसे मोमबत्ती की रोशनी में पंख फड़फड़ाते कबूतर के ऊपर एक आदमी, जिसके हाथ में तार के सहारे लटकते बच्चे, जीभ के आर-पार सलाख और टपकती खून की बूँदें, पेट के आप-पार तलवार आदि। इन सब दृश्यों के आगे चलती नाककटी सुपर्णखा और उसके पीछे राक्षसी सेना के डरावने दृश्य होते हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न देवी-देवताओं की झाँकी, हरिशचन्द्र प्रसंग तथा पौराणिक प्रसंगों आदि की झाँकियाँ भी निकाली जाती है। मेले में दुर्गा व काली के मुखौटे, मुकुट व वस्र धारण किए हुए सैकड़ों की संख्या में पात्र जुलूस के साथ चलते हैं। इनके अनोखे करतब जैसे तलवार की धार पर माँ काली द्वारा नृत्य

थाली को कोर पर नृत्य का प्रदर्शन आदि बीच-बीच में किया जाता है जो आश्चर्यजनक व मनोरंजक होते हैं। विशेष आकर्षक बात यह है कि इस मेले के लिए विशेष रुप से तैयार किए गए मँहगे से मँहगे भाग व विमान बाहर से, आस-पास के जिलों से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी प्रदर्शन के लिए आते हैं। इस मेले की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसे "सामप्रदायिक एकता का प्रतीक" माना जाता है। उत्कृष्ट भाग को रामलीला समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

दो-तीन दशक पूर्व नक्कटैया मेले का उद्देश्य व्यंगयातमक अभिव्यक्तियों का खुले मंच पर प्रदर्शन या धार्मिक वातावरण के निर्माण तक सीमित न रहकर जन जागरण एवं राष्ट्रीय भावनाओं का निर्माण तथा विकास भी रहा है। बदलते परिवेश में नक्कटैया का मेला फैन्सी शो बन गया है। बिजली-बत्ती की सजावट, कथानक के प्रसंग से अलग-थलग दृश्यों का समावेश तथा विकृत स्वांग आज की नक्कटैया का स्वरुप है इसमें धर्म की जगह धीरे-धीरे व्यावसायिकता का समावेश होता जा रहा है।

अन्य रामलीलाएँ - काशी के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख रामलीला स्थल है चित्रकूट, अयोध्या, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, राजस्थान, अलमोड़ा, मिथिला आदि। चित्रकूट की रामलीला काफी प्राचीन है और तुलसीदास द्वारा प्रारम्भ की गयी मानी जाती है। कुछ लोग उससे भी प्राचीन मानते हैं। चित्रकूट वासियों के अनुसार पहले भूहड़ के अखाड़े में मानस पर आधारित ११ दिन तक की परम्परागत शैली में रामलीला हुआ करती थी, लेकिन अब मण्डली बुलाकर रामलीला करा ली जाती है। चित्रकूट की परम्परागत रामलीला अब बाधित हो गई है।

अयोध्या में दशहरे पर दो रामलीलाएँ होती है। राजद्वार की रामलीला और स्मारक सदन की रामलीला। इनमें पहली तुलसीदास ने आरंभ करवाई थी। इस लीला में सुलोचना सती और अहिरावण-वध भी प्रदर्शित किया जाता था। खड़ी बोली के संवादों पर अवधी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्मारक सदन की लीला मण्डली द्वारा पर्दे के सहारे प्रस्तुत की जाती है।

इलाहाबाद की रामलीला पहले परम्परागत रामलीलाओं के समान होती थी लेकिन वर्तमानकाल में राम-दल का जुलूस निकालने का भव्य आयोजन होता है। इस परम्परा की प्राचीनता अज्ञात है। इलाहाबाद में रामलीला के पाँच दल हैं - पणावा, पतरचट्टी, कटरा, दारगंज व सिविल लाइन्स इनकी एक ही पद्धति है। रामचरित पर परम्परागत शैली में रामलीला का मुख्य आकर्षण चौकियाँ ही हैं। चौकियों के आगे हनुमान व गणेश को रखा जाता है। चौकियाँ सोने, पन्ने, मूँगे, चाँदी व फूल की होती हैं। एक मयूर चौकी भी बनाई गई है। चौकी व रास्तों में बिजली की भव्य सजावट होती है। विजयादशमी का जुलूस भव्यतम होता है। जुलूस में केवल धार्मिक चौकियाँ ही नहीं बल्कि राजनीतिक एवं सामाजिक चौकियाँ भी होती हैं।

दिल्ली में रामलीला की शुरुआत अब से कोई २५० वर्ष पहले हुई। इसका वर्णन 'हफ्त तमाशा' में मिलता है। इस समय रामलीला दलों की संख्या ५०० से अधिक है। दिल्ली की रामलीलाओं में सर्वाधिक विख्यात है फिरोजशाह कोटला के मैदान में होने वाली भारतीय कला केन्द्र की रामलीला। यह नृत्य नाटिका है जिसमें श्रीराम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक की पूरी कथा का ५० प्रतिशत कलाकारों की टोली द्वारा प्रस्तुत की जाती है। रामलीलाओं का अधिकतर अभिनय मंच पर होता है। दशहरे के दिन रावण, मेघनाध व कुम्भकर्ण के भीमकाय पुतले जलाए जाते हैं। भरत-मिलाप आदि के विशाल जुलूस भी निकाले जाते हैं जिनका आकर्षण दर्शनीय चौकियाँ होती हैं। कहा जाता है कि मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर भी रामलीला के दर्शक होते थे। आज भी हिन्दुओं के साथ-साथ अन्य सम्प्रदायों के लोग भी इसमें भाग लेते हैं।

उत्तर-प्रदेश के फतेहपुर जिले के खजुहा कस्बे में रामनगर शैली में रामलीला तो होती ही है साथ ही रावण को उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि दक्षिण भारत में। यहाँ पुतले को जलाने के स्थान पर उसकी आरती वंदना की जाती है। इस रामलीला की शुरुआत लगभग ४०० वर्ष पूर्व हुई थी जिसका उल्लेख "वंशावली" पुस्तक में मिलता है। लीला का प्रारंभ विजयादशमी से होता है। रावण के लगभग ५०-६० फ़िट लम्बे व २०-२५ फ़िट चौड़े आकृति की आरती हजार बत्तियों से की जाती है। प्रसाद एवं भोग सात्त्विक होता है। दिन में रावण-मन्दोदरी, मेघनाद, कुम्भकर्ण एवं विभीषण आदि ७ राक्षसों और बानरों तथा हाथी घोड़े आदि के विशालकाय पुतलों को नगर में घुमाया जाता है। रात्रि में खुले आसमान के नीचे रामलीला को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। दर्शनार्थियों की संख्या लाखों में होती है। इस प्रकार उत्तर भारत में रावण को सम्मान प्रदान करने वाली एक मात्र खजुहा की रामलीला ही है।

उत्तर-प्रदेश के अतिरिक्त रामलीला का प्रचलन मध्य प्रदेश में राजनन्द गाँव, पन्ना, खण्डवा, सतना आदि में भी है किन्तु उत्तर प्रदेश की भाँति लीला की बहुत पुरानी परम्परा नहीं है। हरियाणा में लोकगीत व संगीत के साथ लीला होती है। बिहार में दुर्गा-पूजा का प्रचलन अधिक है। यहाँ मण्डलियों द्वारा स्थान-स्थान पर रामलीला करवाई जाती है। बिहार में अयोध्या व मथुरा की मंडलियाँ लोकप्रिय है।

ऐसा सोचना भ्रामक है कि राम कथा के प्रदर्शन की पारम्परिक शैलियाँ केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों की ही सम्पत्ति है। भारत में जहाँ-जहाँ रामकथा का प्रचार है वहाँ-वहाँ प्रदर्शनों की अपनी परम्पराएँ हैं। कर्नाटक में मंदिरों के प्रांगण में यक्षगान शैली में रामायण के विविध प्रसंगों का वर्णन होता है। पर ये प्रसंग

उत्तर भारत की परम्परा से भिन्न होते हैं। केरल में कथकलि नृत्य-नाटक शैली में रामकथा के आठ प्रसंगों का प्रदर्शन होता है। पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में जात्रा तथा छाऊ नृत्यों के रुप में, गुजरात में भवाई नृत्य के रुप और महाराष्ट्र में ललित के रुप में राम कथा का पारम्परिक प्रदर्शन होता है।

देश के कुछ भागों में बहुत समय से रामकथा के पात्रों को चमड़े की पुतलियाँ बनाकर छला-नाटक प्रस्तुत करने की परम्परा है। इसमें उड़ीसा की चर्मपुतली नाट्य परम्परा सबसे पुरानी है। केरल में भी 'तोलपावां कुत्तु' नामक छाया-नाटक की परम्परा है। यह धार्मिक अवसरों पर मंदिरों में होता है और कई दिनों तक चलता है। इस प्रदर्शन में तमिल की 'कम्ब रामायण' व मलयालम की 'आध्यात्म रामायण' के काव्यांश प्रयुक्त किए जाते हैं।

आंध्र प्रदेश में चर्मपुतली छाया नाटक तोलु म्मलट्टा के नाम से प्रचलित है। तमिलनाडु में सूत्रों द्वारा संचालित पुतली परम्परा को "बोम्मालाछम" कहते हैं। इनसे भी रामकथा का प्रदर्शन होता है। पश्चिम बंगाल की पुतली नाच शैली में दण्ड पुतलियों का प्रयोग होता है और कृत्रिवास की रामायण के अंशों के गान के साथ रामायण के प्रसंगों का प्रदर्शन होता है।रामकथा ने केवल भारत को ही नहीं एशिया के अन्य देशों को भी प्रेरित किया है। एक सहस्ताब्दी पूर्व भारतीय संस्कृति दक्षिण-पूर्वी एशिया में पहुँची और तभी से रामायण वहाँ के जन-जीवन में रस-बस गई। थाईलैंड, मलेशिया, कम्बोडिया, बर्मा, लओस आदि में रामकथा का प्रर्याप्त प्रचार है।

थाईलैंड और कम्बोडिया में रामकिर्ती प्रसिद्ध है। यहाँ रामलीला का आयोजन नृत्य-नाटक के रुप में होता है। इंडोनेशिया की रामलीला का आयोजन रंग-बिरंगे नृत्य के रुप में होता है। यहाँ रामायण की जनप्रिय ककाविन कवित्ते है जिनसे रामलीला के मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। नृत्य जावा व बाली द्वीपों में काफी प्रसिद्ध हैं। करीब सौ व्यक्तियों द्वारा खुली रंगशाला में खेला जाने वाला सुग्रीव वानर नृत्य भी अत्यन्त आकर्षक होता है। वायंगकुलैत नामक छायानृत्य काफी लोकप्रिय है जिसमें रामकथा के पात्र चमड़े के वस्र पहन कर नृत्य करते हैं।

नेपाल में रामलीला का आयोजन काफी बड़े पैमाने पर होता है। नेपाल में रामलीला मनोरंजन के लिए नहीं होता बल्कि धार्मिकता की भावना से की जाती है। नेपाली भाषा में अनूदित "भानु रामायण" पर आधारित रामकथा को प्रत्येक वर्ष पंचमी तिथि पर जानकी मंदिर में अनुप्राणित किया जाता है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि यहाँ सीता-राम का विवाह हुआ था।

इस प्रकार राम कथा पर आधारित लीलाएँ व्यापक क्षेत्र में प्रचलित है किन्तु काशी की रामलीला की अपनी निजी विशिष्टता है जिसके कारण उसे देश एवं विदेश में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

२५. दुर्गामेला -

कुआर सुदी १ से ३ तक शहर के बंगाली दुर्गा की मृणमूर्तियों की पूजा और दशमी को दशाश्वमेघ घाट के सामने उन्हें गंगा में विसर्जित कर देते हैं। उस दिन दशाश्वमेघ के आगे काफी मेला लगता है।

२६. धनतेरस -

कार्तिक की त्रयोदशी को धनतेरस का मेला चौकंभा और ठठेरी बाजार मुहल्लों में लगता है। काशी के महाजन उस दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं तथा नए बरतनों की अच्छी खरीद-बिक्री होती है। उपर्युक्त दोनों मुहल्लों में खूब रोशनी भी होती है। मिट्टी के खिलौनों की भी अच्छी-अच्छी दुकानें लगती है।

२७. नरक चौदस -

भदैनी मुहल्ले और मीरघाट में धनतेरस के दूसरे दिन हनुमान की जन्मतिथि पर मेला लगता है। प्रात:काल लोग शरीर में तेल की मालिश करके गर्म पानी से स्नान करते हैं और गर्म कपड़े पहन कर हनुमानजी के दर्शन को जाते हैं।

२८. दीवाली -

दीपों का त्यौहार दीवाली सम्पूर्ण भारत वर्ष का महत्वपूर्ण पर्व है जो कार्तिक माह कृष्ण पक्ष १५ को वाराणसी में दीवाली का मेला होता है। उस दिन सारे शहर में खूब रोशनी होती है और लोग लावा और मिठाइयाँ बाँटते हैं। रात में पहले जुआ होता था, पर यह प्रथा अब धीरे-धीरे घट रही है। आज की रात लोग लक्ष्मी को घर आनेवाली मानते हैं।

२९. यम द्वितीया (भैयादूज) -

यम द्वितीया का मेला जमघाट पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष दो (२) को लगता है। उस रोज बहने अपने भाइयों को टीका करती हैं और भाई अपनी बहनों के यहाँ भोजन करते हैं।

३०. कार्तिकी पूर्णिमा -

कार्तिकी स्नान का वाराणसी में बड़ा महत्व है। सबेरे चार बजे से ही स्रियाँ और पुरुष गाते हुए गंगा स्नान के लिए निकलते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन पंचगंगा घाट पर काफी रोशनी होती है और दुर्गाघाट पर खूब डटकर मुक्की होती थी जिसमें एक ओर महाराष्ट्र के ब्राह्मण होते थे और दूसरी ओर अहीर इत्यादि।

३१. बरना पर पियाले का मेला -

यह मेला अगहन के पहले मंगल अथवा शनिवार को लगता है। लोग कालका अथवा सहजा, जिन्हें मेलेवाले क्रमश: ब्राह्मणी और चमारिन मानते हैं, को शराब अथवा शर्बत चढ़ाते हैं और खूब पीकर रंगरलियाँ करते हैं। उस मेले में नीची जाति के लोग ही प्राय: भाग लेते हैं।

३२. पंचक्रोशी मेला -

अगहन महीने के कृष्ण पक्ष ७,८ को यह मेला शिवपुर में लगता है। यहाँ शहर के लोग यात्रियों का स्वागत करने को लिए शहर से आते हैं।

३३. लोटा-भंटा -

यह मेला अगहन महीने की १४ को पिशाच मोचन पर लगता है। इसमें देहाती लोग रोटी बना कर भण्टे के साथ खाते हैं। अगहन सुदी चौदह को पिशाच मोचन पर धार्मिक कृत्यों के लिए इकट्ठा होते हैं। (विमल तीर्थ यात्रा)

३४. नगर प्रदक्षिणा -

यह मेला अगहन महीने की १५ को लगता है और इसमें दो रोज में लोग सारे नगर की प्रदक्षिणा करते हैं। पहले दिन यात्री चौकाघाट ठहरते हैं और पहले यहाँ कृष्ण-लीला भी होती थी।

३५. गणेश चौथ -

माघ कृष्ण पक्ष ४ (चार) को बड़े गणेश पर भारी मेला लगता है। पहले इस दिन विद्यार्थी मंदिर में सवेरे से संध्या तक इस विश्वास से खड़े रहते थे कि इस तपस्या के फलस्वरुप उन्हें विद्या की प्राप्ति होगी।

३६. वेदव्यास -

माघ माह के हर सोमवार को यह मेला रामनगर के किले में लगता है। इस मेले में नगर से बहुत से लोग आकर वेद-व्यास और शिव की पूजा अराधना करते हैं।

३७. शिवरात्रि -

फाल्गुन कृष्ण पक्ष १४ (चौदह) को लगनेवाला यह मेला बनारस के खास मेलों में है। इन दिन लोग गंगा स्नान करके बनारस के सैकड़ों शिवमंदिरों की यात्रा करते हैं पर मुख्य मेला तो बाबा विश्वनाथ पर लगता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए इस रोज लोग भाँग-बूटी भी छानते हैं।

शिवरात्रि का अर्थ है वह रात्रि जिसका शिव के साथ विशेष संबंध हो। जिसमें शिवपूजा उपवास और जागरण होता है। फाल्गुन कृष्ण-चतुर्दशी की महानिशा में आदिदेव कोटि सूर्यसमप्रभ शिवलिंग के रुप में आविर्भूत हुए थे। अत: शिवरात्रि व्रत में ही महानिशाव्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण की जाती है। चतुर्दशी तिथियुक्त चार प्रहर रात्रि के मध्यवर्ती दो प्रहरों में से पहले की अन्तिम और दूसरे की आदि इन दो घटिकाओं की घड़ी की ही महानिशा संज्ञा है। इसका अमावस्या के साथ संयोग इसलिए देखा जाता है कि अमा अर्थात एक साथ वास करते है - अवस्था करते हैं - सूर्य और चन्द्र जिस तिथि में वह 'अमावस्या' है। साधन-राज्य में सूर्य और चन्द्र परमात्मा और जीवात्मा के बोधक हैं।

फाल्गुन के पश्चात वर्ष चक्र की भी पुनरावृत्ति होती है अत: फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को पूजा करना एक महाव्रत है जिसका नाम महाशिवरात्रि व्रत पड़ा।

रात्रि 'रा' दाशर्थक धातु से रात्रि शब्द बनता है अर्थात जो सुखादि प्रदान करती है, आनन्ददायी है। यहाँ रात्रि की स्तुति से प्रकृति देवी, दुर्गा देवी अथवा शिवा देवी की स्तुति ही समझना चाहिए।

जिस प्रकार नदी में ज्वार-भाटा होता है, उसी प्रकार इस विराट ब्रह्माण्ड में सृष्टि और प्रलय के दो

विभिन्नमुखी स्रोत नित्य बह रहे हैं।

दिवस और रात्रि की क्षुद्र सीमा में उन्हें बहुत छोटे आकार में प्राप्त कर उसे अधिगत करना हमारे

लिए सम्भव है। एक से अनेक और कारण से कार्य की ओर जाना ही सृष्टि है और ठीक इसके विपरीत अर्थात अनेक से एक और कार्य से कारण की ओर जाना ही प्रलय है। दिन में हमारा मन, प्राण और इन्द्रियाँ हमारे आत्मा के समीप से भीतर से बाहर विषय-राज्य की और दौड़ती हैं और विषयानन्द में ही मग्न रहती है। पुन: रात्रि में विषयों को छोड़कर आत्मा की ओर, अनेक को छोड़कर एक की ओर, शिव की ओर प्रवृत्त होती है। हमारा मन दिन में प्रकाश की ओर, सृष्टि की ओर, भेद-भाव की ओर, अनेक की ओर, गजत की ओर, कर्माकाण्ड की ओर जाता है, और पुन: रात्रि में लौटता है अन्धकार की ओर, लय की ओर, अभेद की ओर, एक की ओर, परमात्मा की ओर और प्रेम की ओर। दिन में कारण से कार्य की ओर जाता है और रात्रि में कार्य से कारण की ओर लौट आता है। इसी के दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय की द्योतक है। स्वाभाविक प्रेरणा से उस समय प्रेम-साधना, आत्मा निवेदन, एकात्मानुभूति सहज ही सुन्दर हो उठती है।

वैदिक साहित्य में व्रत का अर्थ है वेद बोधित इष्टप्रापक कर्म जिसके द्वारा भगवान का सानिध्य होता

है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवपूजा, उपवास और जागरण प्रधान है।

अब देखें कि उपवास क्या है? जीवात्मा का शिव के समीप वास ही 'उपवास' कहा जाता है। साधारणत: निराहार रहने को ही उपवास कहते हैं।

एक अनय व्युत्पत्ति के अनुसार जो कुछ आहरण किया जाता है, सञ्चय किया जाता है, वही आहार है-

मन बुद्धि अथवा इन्द्रियों के द्वारा जो बाहर से भीतर आह्मवत, संगृहित होता है, उसी का नाम आहार है। स्थूल और सूक्ष्म-भेद से यह आहार साधारणत: दो प्रकार का है। मन आदि के द्वारा आह्मवत संस्कार सूक्ष्म आहार है और पञ्च ज्ञानेन्द्रियों द्वारा गृहीत शब्द-स्पर्श-रुपादि स्थूल आहा है। 'उपवास' शब्द धातुमूलक अर्थ 'किसी के समीप रहना' है, सो, यहाँ उसका अर्थ 'शिव के समीप रहना' होना है। उपनिषदों में जिसे 'शान्त शिवमद्वेैतं यञ्चतुर्थे मन्यते' कहा गया है - उस शिव के समीप जाने से स्वभावत: ही जीव के मन-प्राणों की समस्त रंगी बत्तियाँ अपने आप ही बुझने लगती हैं। इसी से उपवास का अर्थ होता है आहार-निवृत्ति अर्थात सूक्ष्म, स्थूल एवं स्थूलतर आहार का अत्यन्त अभाव। शिवरात्रि-व्रत में 'उपवास' ही प्रधान अंग है।

जागरण - मुमुक्षु जीवात्मा के लिए जागरण आवश्यक है -

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतोमुने:।।

अत: सिद्ध है कि विषयासक्त जिसमें निद्रित है उसमें संयमी प्रबुद्ध है। अत: शिवरात्रि में जागरण करना आवश्यक है। जीवात्मा का आवरणविक्षेप हटाकर परमतत्व शिव के साथ एकीभूत होना ही वास्तविक

शिवपूजा है। यही जीवन का ध्येय है। योगशास्र के शब्दों में इन्द्रियों का प्रत्याहार, चित्तवृत्ति का निरोध और महाशिवरात्रि व्रत वास्तव में एक ही पदार्थ है।

लोकऽस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्।।

चाहे शिव-पूजा ज्ञानयोग द्वारा कीजिए अथवा कर्मयोग द्वारा, भक्ति का सम्मिश्रण दोनों में रहेगा। ज्ञानप्रधान भक्ति अथवा कर्म प्रधान भक्ति द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत करने से मुक्ति मिलेगी।

महा शिवरात्रि व्रत का उद्देश्य जीवात्मा का परमात्मा के साथ सहयोग ही है। समाधियोग में जब जीव और शिव एकत्र अवस्थित होते हैं वह अद्वयानुभूति का समय ही साधन-राज्य के अध्यात्म-शास्र की अमावस्या है। समष्टिभाव से प्रकृति में जब इस एकात्मानुभूति की लीला होती है उस समय व्यष्टिभाव से अपने अन्दर यह लीला स्वादन सहज हो जाता है। परन्तु एकान्त अभेद में उपासना हो तो नहीं सकती इसीलिए चतुर्दशी में जीव बहुत कुछ शिव में डूब जाता है परन्तु थोड़ी-सी भेद की रेखा शेष रह जाती है। वह शुभ मुहूर्त ही जीव का शिवोपासन का, शिवपूजा का पुण्य लग्न है। तत्पश्चात अमावस्या में जीव जब शिव में एक-बारगी डूब जाता है, भेद का लेश भी नहीं रह जाता, 'नेति-नेति' के साधन से पूर्ण समाधि में अद्वेैतानुभूति का चरमोत्कर्ष साधित होता है, तभी व्रत का पारण-पूर्णता सम्पन्न होती है।

'यत्र-यत्र मनोयाति ब्रह्मसणस्तत्र दर्शनम्' मनुष्य-शरीर के स्नायुजाल का गठन इस कल्पना का मूल

है। देह का उर्ध्वभा-मस्तिष्क ही इस वृक्ष का मूल है, मेरुदण्ड काण्ड है और हस्त-पादादि अङ्ग-प्रत्यङ्ग के रुप में इसकी अनेकों शाखा प्रशाखाये फैली हुई है। इस अपूर्व वृक्ष का मूल ऊर्ध्वदिशा में और शाखा-प्रशाखाएँ अधो दिशा में प्रसरित है।

उपासक-भेद में इस वृक्ष को कोई अश्रव्य कोई बिल्व, कोई कल्पतरु या कदम्ब कहा कहते हैं। कोई इसके मूल में सदा शिव को, कोई श्रीकृष्ण को कोई साक्षात नारायण को देखते हैं। विल्ववृक्ष के मूल में शिव का स्थान है। जीवात्मा ही व्याध्र है, इन्द्रिय-रुप तीरों के द्वारा विषयरुप पक्षियों का शिकार करना इसका कार्य है। इस प्राकृत जीवन का स्रोत जब रुद्र होता है, जब वह अपने समस्त कर्मफलों का भगवान को अपंण करना सीख जाता है, जब दे रुप विल्बवृक्ष के त्रिगुणरुप त्रिपत्र को गुणातीत शिव के मस्तक पर अपंण करता है, आसक्तिशून्य हो जाता है, जब 'पद्यपत्रमिवाम्भसा', अर्थात जल में पद्यपत्र के समान वह फिर कर्म के शुभाशुभ फलों का भागी नहीं होता।

महाशिवरात्रि व्रत परात्पर है। इसके अधिकारी समस्त प्राणी हैं।

भारत वर्ष में जितने भी प्रकार के पूजा-पारण, व्रत-उपवास, होम-नियम प्रचलित है उनमें शिवरात्रि व्रत के समान महत्व एवं प्रचार अन्य किसी का नहीं है।

३८. होली -

होली का त्यौहार फागुन शुक्ल में ११ से १५ तक लगता है। विशेषकर घुरड्डी वाले दिन तो शहर में खूब रंग पड़ता है और लोग गाली-गलौज करते हुए शहर में टोलियाँ बना कर घूमा करते हैं। दिन में १२ बजे के बाद रंग पड़ना बंद हो जाता है और लोग साफ कपड़े पहन कर अबीर (गुलाल) की झोलियाँ लेकर अपने मित्रों से भेंट करते हैं और उन्हें अबीर लगाते हैं। बाद में बहुत से लोग चौसट्ठी देवी दर्शन करने जाते हैं। अपने से बड़ों के पैर पर अबीर लगाते एवं बड़े उन्हें अबीर का टीका लगाकर आशीर्वाद देते हैं, एवं मिठाई खिलाते हैं। घर में अच्छे-अच्छे पकवान भी बनते हैं। इस दिन शहनाई पर होलियाँ गाते हुए ठठेरों के कई दल चौसट्ठी जाते हैं।

३९. बुढ़वा मंगल -

होली के दूसरे मंगल को करीब पैंतीस साल पहले तक सजे हुए बजड़ों और पटैलों पर खूब नाचरंग होता था जिसमें बनारस के महाजन, रईस और अफसर समान रुप से भाग लेते थे। इस मेले को आरंभ करने का श्रेय राजा चेत सिंह को दिया जाता है। पहले यह मेला मंगलवार को शुरु होकर बुध की शाम को समाप्त हो जाता था लेकिन बाद में तो यह चार दिनों तक चलता था। पहले दिन को मंगल, तीसरे दिन को दंगल और चौथे दिन झिलँगा कहते थे। दंगल का मेला रामनगर के सामने होता था। इस मेले की समाप्ति का मुख्य कारण इसमें बहुत से गुण्डे-बदमाशों का शामिल हो जाना था। इनकी वजह से अक्सर मेले में मार पीट हो जाती थी।